loading ad...

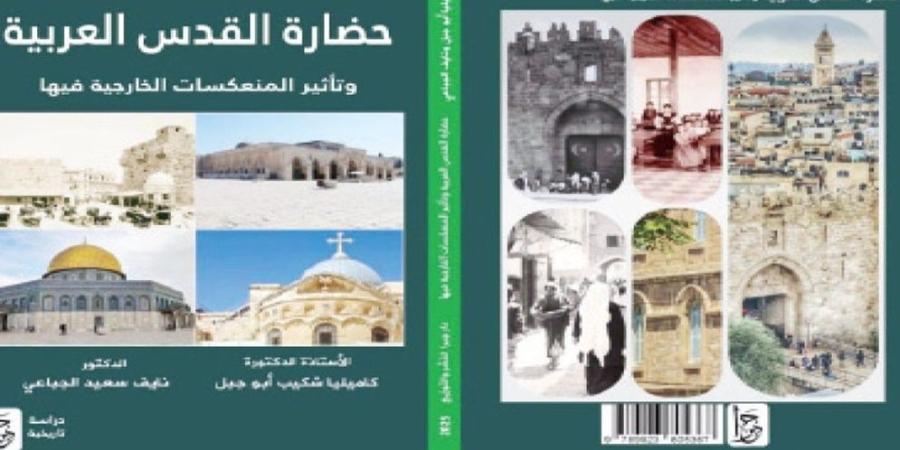

عمان– يكشف كتاب "حضارة القدس العربية وتأثير المنعكسات الخارجية فيها"، من تأليف: الدكتورة كاميليا شكيب أبو جبل، والدكتور نايف سعيد الجباعي. صفحات من تاريخ القدس، حيث تتلاقى صور الحجيج، وأصوات الأسواق، ونبض التعليم، وتفاصيل البنى التحتية التي بناها أهلها، وطمسها المحتلون. إنه رصد دقيق لحركة الزمان في المكان، ولسير الإنسان العربي في مدينة ما برحت تتعرض لهجمة لا تستهدف حجارتها فحسب، بل روحها، وذاكرتها، ومستقبلها.اضافة اعلان

ولا نقرأ في هذا الكتاب الذي صدر عن دار جبرا للنشر والتوزيع، تاريخًا فقط، بل نسمع أنين مدينة عريقة، ونلمس عزم أبنائها، ونتتبع خيوط الصراع بين حضارة عربية متجذرة وقوى وافدة حاولت وما زالت تسعى لطمس الهوية وتبديل الملامح. هي شهادة على أن القدس، رغم كل ما مرت به، ما تزال تنبض بالعروبة، وتقاوم، لا بالسيف فقط، بل بالعلم، والثقافة، والصبر العميق.

وينطلق الكتاب من قناعة بأن القدس ليست فقط ساحة صراع سياسي، بل مجال حضاري وإنساني متعدد الأوجه، وأن فهم واقعها اليوم يتطلب التعمق في تاريخها الحديث والوقوف على العوامل التي ساهمت في تشكيله. ومن هنا، تسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة معمقة لتاريخ القدس الحديث، تسلط الضوء على مركزية المدينة في الحضارة العربية، وتكشف في الوقت ذاته عن حجم التحديات التي واجهتها ولا تزال تواجهها في ظل الاحتلال والتهميش المتعمد لهويتها الثقافية.

فالقدس ليست مدينة كسائر المدن، بل هي روح تسكن في الوجدان العربي، وجرح مفتوح في ذاكرة الأمة، وراية للقداسة ترفرف بين السماوات الثلاث. هي الحلم المستمر، والتاريخ المتراكم، والهوية التي لا تُمحى رغم عواصف الاحتلال وأنياب التغريب. ومنذ قرون، والقدس تتقاطع فيها الطرق، وتتشابك فوق أرضها الخطى، فيأتيها الحجاج من كل صوب.

كما يعتبرها التجار، ويؤرخها الرحالة، وتُكتب على جدرانها شواهد الزمن. كانت دائمًا مقصدًا للقلوب قبل أن تكون مقصدًا للأقدام؛ مدينة تنبض بالحضارة، تحتضن المسجد والكنيسة، وتُعلّم العالم كيف تتجاور المآذن والأجراس، حتى إذا ما تعاظمت الأطماع، اختلّ توازنها، وتكالب عليها الغزاة. فالقدس تحظى بمكانة محورية في التاريخ العربي والإسلامي.

الكتاب جاء في ثلاثة فصول: يتناول الفصل الأول: القدس والمحيط العربي والأثر الأجنبي فيها. يركّز على المؤثرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للحجّاج في مدينة القدس، ودور الحجاج العرب والمسلمين في الحفاظ على المقدسات الإسلامية، والأثر الاقتصادي للحجاج وزوار الأماكن المقدسة، إضافةً إلى أثر الحجاج الأوروبيين والروس ثقافيًا.

كما يعرض الفصل دور التجار العرب والمسلمين في التمازج الثقافي والحفاظ على هوية المدينة، ودور التجار الأوروبيين في الترويج للثقافة الغربية من خلال أساليب المعيشة والبضائع، إضافة إلى دور التجار اليهود في دعم مشاريع الاستيطان اليهودي. كما يسلط الضوء على إسهامات أهالي الريف والبدو والتجار المحليين، وتأثير الرحالة العرب والمسلمين والأوروبيين والأميركيين والروس، من الناحيتين الثقافية والاجتماعية.

أما الفصل الثاني، فيتناول السمات الحضارية لمدينة القدس منذ القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين. ويشمل: المقدسات الإسلامية والمسيحية والتسامح الديني، الأوضاع التعليمية في القدس خلال القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحكم العثماني، المدارس الإسلامية والأهلية قبل السيطرة العثمانية، التعليم في القدس منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى بداية "التنظيمات العثمانية"، دور المسجد الأقصى وقبة الصخرة في إثراء الحياة العلمية، والتعليم بين عامي 1839 و1914 (من صدور خط كُلْخانة حتى بداية الحرب العالمية الأولى)، بالإضافة إلى المكتبات في القدس.

أما الفصل الثالث، فيتناول البُنى التحتية ومنعكسات الاحتلال على مدينة القدس، ويشمل: تطور البنية التحتية في الفترة بين 1850 و1917، السمات الحضارية للأسواق في العصر العثماني، آثار الاستيطان اليهودي ومشاريع تقسيم فلسطين على المدينة بين عامي 1918 و1939، ثم منعكسات الاحتلال الإسرائيلي على القدس الشرقية وضواحيها بين عامي 1967 و1993، إلى جانب عدد من الصور التوضيحية لمعالم المدينة المقدسة.

جاء في مقدمة الكتاب: أن فلسطين، منذ الحرب العالمية الأولى، بدأت تُرسم ملامحها السياسية عقب انتهاء الوجود العثماني، ولعبت القدس دورًا محوريًا في رسم السياسات العربية. وقد تحولت المدينة من هدفٍ مسيحي تاريخي (نتيجة إخفاقات محاولة فصل المسيحية الشرقية عن العروبة) إلى أداة لدعم اليهودية ضمن إطار المشروع الصهيوني الهادف إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وجعل القدس عاصمة له.

تشير المقدمة إلى أن هذه المرحلة المصيرية، بما شهدته من تحولات سياسية واقتصادية وديموغرافية، شكلت هزة عنيفة للحضارة العربية المتجذرة في فلسطين. فالدولة العثمانية، التي كانت في مرحلة ضعف وضمور، تبنّت سياسة محاباة الغرب الأوروبي الذي استغل ذلك الضعف ووجّه نشاطه نحو المناطق العربية، وخاصة القدس.

وتوضح المقدمة أن التحولات الاقتصادية والثقافية سرعان ما تحولت إلى تحولات سياسية وديموغرافية مدعومة بقوة السلاح، تمثلت في الاحتلال البريطاني الذي شكّل نقطة تحول تاريخية لصالح المشروع الصهيوني. وقد استغل الصهاينة المكانة الدينية للقدس لتكريس وجودهم، مما مثّل بداية نكبة الشعب الفلسطيني، تلَتها نكسات متتالية لم تسلم منها المدينة، لا على المستوى الديموغرافي ولا من حيث الحصار الإداري والمالي والعسكري.

وخلصت المقدمة إلى أن هذا الكتاب يُسلط الضوء على تطوير البنى التحتية للقدس قبيل الاحتلال البريطاني، ويكشف عن الممارسات الهادفة إلى طمس المعالم الفلسطينية، ليُصبح بذلك توثيقًا للحضارة العربية في القدس، ودراسةً لانعكاسات الاحتلال على بنيتها وهويتها.

فيما تبين خاتمة الكتاب: أن مدينة القدس شغلت حيزًا كبيرًا في الحضارة العربية منذ القدم، وأن التدفقات العربية إليها أحيت الروابط الدينية بين مناطق العالم العربي والإسلامي. غير أن الرابطة الدينية الإسلامية كانت تقابلها رابطة مسيحية، استفادت من التراكمات الثقافية وسياسات الدولة العثمانية التي همّشت المسيحيين الشرق واستخدامهم لقرون في الدوشيرمة، مما دفعهم للاعتماد على الغرب وروسيا في تمويل منشآتهم وزياراتهم. إلى القدس في تغطي في بعضها على الزيارات اليهودية.

وتوضح الخاتمة صعوبة التمييز بين أصول المهاجرين اليهود وغيرهم من الأوروبيين، في ظل ضعف الدولة العثمانية وغياب أجهزة أمنية فاعلة، إذ كانت الدول الغربية هي صاحبة القرار الفعلي. وتشير إلى أن ما شُيّد من منشآت وبنية تحتية من قبل العثمانيين وأهل القدس، استُبيح لاحقًا من قبل الاحتلالين البريطاني ثم الصهيوني.

وتخلص الدراسة إلى أن العلاقات بين القدس ومحيطها الجغرافي مكّنت كثيرًا من سكانها من الصمود في وجه الممارسات الإسرائيلية، لا سيما القوانين المتعلقة بالبناء والحصار الاقتصادي. وتشير إلى أن الثقافة العربية التي ازدهرت بالقدس متأخرة قد ثبتت من عروبتها، فلولا الجهود العربية في إنشاء المدارس وتوفير التعليم لأبنائهم لكانت القدس لا تتحدث العربية، وذلك بسبب المدارس الغربية وضخ المال الكبير الذي أتي من أوروبا لها، فالمنطقة العربية كانت في أسوأ حالتها الاقتصادية والعلمية في ظل الدولة العثمانية، في حين كان الغرب الأوروبي في قمة عطائه الاقتصادي والعلمي.

وتقارن الخاتمة بين ذلك الواقع التاريخي وبين واقع اليوم، حيث تفرض إسرائيل مناهجها وتحارب المؤسسات التعليمية والثقافية العربية، في ظل غياب الدعم العربي للقطاع الثقافي، ما أفسح المجال أمام تغلغل الثقافة الغربية. وتؤكد أن الواقع الذي عاشه الفلسطينيون آنذاك كان، على صعوبته، أفضل مما هو عليه اليوم.

وفي النهاية، تشدد الخاتمة على أن السياسة لا ترحم، وأن أصحاب الحقوق الشرعية لا بد أن يمتلكوا مقومات ثقافية واقتصادية وعقائدية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم. وتعتبر أن دعم وتربية المثقف العربي أصبحت ضرورة تاريخية في مواجهة الدعم الغربي المطلق لإسرائيل، مشيرة إلى أن معركة الوجود لم تعد محصورة في القدس، بل انتقلت إلى باقي الدول، مما يجعل الحضارة العربية برمّتها في خطر، ويُبرز اتساع رقعة آثار الاحتلال يومًا بعد يوم.

ولا نقرأ في هذا الكتاب الذي صدر عن دار جبرا للنشر والتوزيع، تاريخًا فقط، بل نسمع أنين مدينة عريقة، ونلمس عزم أبنائها، ونتتبع خيوط الصراع بين حضارة عربية متجذرة وقوى وافدة حاولت وما زالت تسعى لطمس الهوية وتبديل الملامح. هي شهادة على أن القدس، رغم كل ما مرت به، ما تزال تنبض بالعروبة، وتقاوم، لا بالسيف فقط، بل بالعلم، والثقافة، والصبر العميق.

وينطلق الكتاب من قناعة بأن القدس ليست فقط ساحة صراع سياسي، بل مجال حضاري وإنساني متعدد الأوجه، وأن فهم واقعها اليوم يتطلب التعمق في تاريخها الحديث والوقوف على العوامل التي ساهمت في تشكيله. ومن هنا، تسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة معمقة لتاريخ القدس الحديث، تسلط الضوء على مركزية المدينة في الحضارة العربية، وتكشف في الوقت ذاته عن حجم التحديات التي واجهتها ولا تزال تواجهها في ظل الاحتلال والتهميش المتعمد لهويتها الثقافية.

فالقدس ليست مدينة كسائر المدن، بل هي روح تسكن في الوجدان العربي، وجرح مفتوح في ذاكرة الأمة، وراية للقداسة ترفرف بين السماوات الثلاث. هي الحلم المستمر، والتاريخ المتراكم، والهوية التي لا تُمحى رغم عواصف الاحتلال وأنياب التغريب. ومنذ قرون، والقدس تتقاطع فيها الطرق، وتتشابك فوق أرضها الخطى، فيأتيها الحجاج من كل صوب.

كما يعتبرها التجار، ويؤرخها الرحالة، وتُكتب على جدرانها شواهد الزمن. كانت دائمًا مقصدًا للقلوب قبل أن تكون مقصدًا للأقدام؛ مدينة تنبض بالحضارة، تحتضن المسجد والكنيسة، وتُعلّم العالم كيف تتجاور المآذن والأجراس، حتى إذا ما تعاظمت الأطماع، اختلّ توازنها، وتكالب عليها الغزاة. فالقدس تحظى بمكانة محورية في التاريخ العربي والإسلامي.

الكتاب جاء في ثلاثة فصول: يتناول الفصل الأول: القدس والمحيط العربي والأثر الأجنبي فيها. يركّز على المؤثرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للحجّاج في مدينة القدس، ودور الحجاج العرب والمسلمين في الحفاظ على المقدسات الإسلامية، والأثر الاقتصادي للحجاج وزوار الأماكن المقدسة، إضافةً إلى أثر الحجاج الأوروبيين والروس ثقافيًا.

كما يعرض الفصل دور التجار العرب والمسلمين في التمازج الثقافي والحفاظ على هوية المدينة، ودور التجار الأوروبيين في الترويج للثقافة الغربية من خلال أساليب المعيشة والبضائع، إضافة إلى دور التجار اليهود في دعم مشاريع الاستيطان اليهودي. كما يسلط الضوء على إسهامات أهالي الريف والبدو والتجار المحليين، وتأثير الرحالة العرب والمسلمين والأوروبيين والأميركيين والروس، من الناحيتين الثقافية والاجتماعية.

أما الفصل الثاني، فيتناول السمات الحضارية لمدينة القدس منذ القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين. ويشمل: المقدسات الإسلامية والمسيحية والتسامح الديني، الأوضاع التعليمية في القدس خلال القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحكم العثماني، المدارس الإسلامية والأهلية قبل السيطرة العثمانية، التعليم في القدس منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى بداية "التنظيمات العثمانية"، دور المسجد الأقصى وقبة الصخرة في إثراء الحياة العلمية، والتعليم بين عامي 1839 و1914 (من صدور خط كُلْخانة حتى بداية الحرب العالمية الأولى)، بالإضافة إلى المكتبات في القدس.

أما الفصل الثالث، فيتناول البُنى التحتية ومنعكسات الاحتلال على مدينة القدس، ويشمل: تطور البنية التحتية في الفترة بين 1850 و1917، السمات الحضارية للأسواق في العصر العثماني، آثار الاستيطان اليهودي ومشاريع تقسيم فلسطين على المدينة بين عامي 1918 و1939، ثم منعكسات الاحتلال الإسرائيلي على القدس الشرقية وضواحيها بين عامي 1967 و1993، إلى جانب عدد من الصور التوضيحية لمعالم المدينة المقدسة.

جاء في مقدمة الكتاب: أن فلسطين، منذ الحرب العالمية الأولى، بدأت تُرسم ملامحها السياسية عقب انتهاء الوجود العثماني، ولعبت القدس دورًا محوريًا في رسم السياسات العربية. وقد تحولت المدينة من هدفٍ مسيحي تاريخي (نتيجة إخفاقات محاولة فصل المسيحية الشرقية عن العروبة) إلى أداة لدعم اليهودية ضمن إطار المشروع الصهيوني الهادف إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وجعل القدس عاصمة له.

تشير المقدمة إلى أن هذه المرحلة المصيرية، بما شهدته من تحولات سياسية واقتصادية وديموغرافية، شكلت هزة عنيفة للحضارة العربية المتجذرة في فلسطين. فالدولة العثمانية، التي كانت في مرحلة ضعف وضمور، تبنّت سياسة محاباة الغرب الأوروبي الذي استغل ذلك الضعف ووجّه نشاطه نحو المناطق العربية، وخاصة القدس.

وتوضح المقدمة أن التحولات الاقتصادية والثقافية سرعان ما تحولت إلى تحولات سياسية وديموغرافية مدعومة بقوة السلاح، تمثلت في الاحتلال البريطاني الذي شكّل نقطة تحول تاريخية لصالح المشروع الصهيوني. وقد استغل الصهاينة المكانة الدينية للقدس لتكريس وجودهم، مما مثّل بداية نكبة الشعب الفلسطيني، تلَتها نكسات متتالية لم تسلم منها المدينة، لا على المستوى الديموغرافي ولا من حيث الحصار الإداري والمالي والعسكري.

وخلصت المقدمة إلى أن هذا الكتاب يُسلط الضوء على تطوير البنى التحتية للقدس قبيل الاحتلال البريطاني، ويكشف عن الممارسات الهادفة إلى طمس المعالم الفلسطينية، ليُصبح بذلك توثيقًا للحضارة العربية في القدس، ودراسةً لانعكاسات الاحتلال على بنيتها وهويتها.

فيما تبين خاتمة الكتاب: أن مدينة القدس شغلت حيزًا كبيرًا في الحضارة العربية منذ القدم، وأن التدفقات العربية إليها أحيت الروابط الدينية بين مناطق العالم العربي والإسلامي. غير أن الرابطة الدينية الإسلامية كانت تقابلها رابطة مسيحية، استفادت من التراكمات الثقافية وسياسات الدولة العثمانية التي همّشت المسيحيين الشرق واستخدامهم لقرون في الدوشيرمة، مما دفعهم للاعتماد على الغرب وروسيا في تمويل منشآتهم وزياراتهم. إلى القدس في تغطي في بعضها على الزيارات اليهودية.

وتوضح الخاتمة صعوبة التمييز بين أصول المهاجرين اليهود وغيرهم من الأوروبيين، في ظل ضعف الدولة العثمانية وغياب أجهزة أمنية فاعلة، إذ كانت الدول الغربية هي صاحبة القرار الفعلي. وتشير إلى أن ما شُيّد من منشآت وبنية تحتية من قبل العثمانيين وأهل القدس، استُبيح لاحقًا من قبل الاحتلالين البريطاني ثم الصهيوني.

وتخلص الدراسة إلى أن العلاقات بين القدس ومحيطها الجغرافي مكّنت كثيرًا من سكانها من الصمود في وجه الممارسات الإسرائيلية، لا سيما القوانين المتعلقة بالبناء والحصار الاقتصادي. وتشير إلى أن الثقافة العربية التي ازدهرت بالقدس متأخرة قد ثبتت من عروبتها، فلولا الجهود العربية في إنشاء المدارس وتوفير التعليم لأبنائهم لكانت القدس لا تتحدث العربية، وذلك بسبب المدارس الغربية وضخ المال الكبير الذي أتي من أوروبا لها، فالمنطقة العربية كانت في أسوأ حالتها الاقتصادية والعلمية في ظل الدولة العثمانية، في حين كان الغرب الأوروبي في قمة عطائه الاقتصادي والعلمي.

وتقارن الخاتمة بين ذلك الواقع التاريخي وبين واقع اليوم، حيث تفرض إسرائيل مناهجها وتحارب المؤسسات التعليمية والثقافية العربية، في ظل غياب الدعم العربي للقطاع الثقافي، ما أفسح المجال أمام تغلغل الثقافة الغربية. وتؤكد أن الواقع الذي عاشه الفلسطينيون آنذاك كان، على صعوبته، أفضل مما هو عليه اليوم.

وفي النهاية، تشدد الخاتمة على أن السياسة لا ترحم، وأن أصحاب الحقوق الشرعية لا بد أن يمتلكوا مقومات ثقافية واقتصادية وعقائدية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم. وتعتبر أن دعم وتربية المثقف العربي أصبحت ضرورة تاريخية في مواجهة الدعم الغربي المطلق لإسرائيل، مشيرة إلى أن معركة الوجود لم تعد محصورة في القدس، بل انتقلت إلى باقي الدول، مما يجعل الحضارة العربية برمّتها في خطر، ويُبرز اتساع رقعة آثار الاحتلال يومًا بعد يوم.

0 تعليق